欧美精品另类天天更新,欧美精品乱码久久久久久,欧美精品乱人伦A片,欧美精品乱人伦久久久久,欧美精品乱人伦久久久久久,欧美三级片性爱高清短视频,欧美三级片在线,欧美三级片在线播放,欧美三级视频,欧美三级视频在线观看,欧美曰韩久久久精品A片,欧美曰黄色视频,欧美曰批人成在线观看,欧美曰一区在线,欧美孕妇A片在线看,欧美孕妇变态重口另类,欧美孕妇乳喷奶水在线观看,欧美在线观看免费做受视频

电影类型:亲情

电影年代:2006

电影地区:朝鲜

资源类型:无删减版

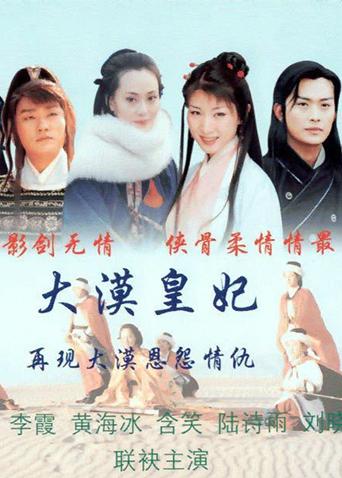

主要演员:李丽华,关山,朱牧,杨志卿

编剧导演:苏达拉·布查蓬,克丽丝·霍旺

更新时间:2024-04-25

电影简介:二姑娘这性子的确到哪家,若是遇人不淑,不但要受男人的气,只怕连做妾甚至当通房丫头的都能骑到她头上。

详情